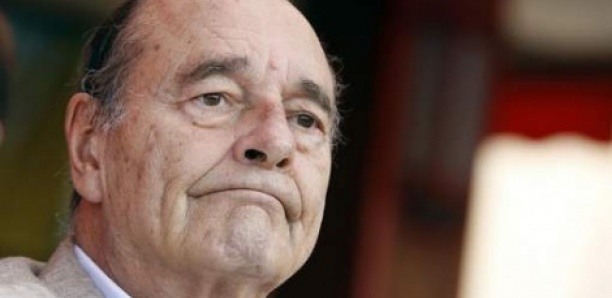

Chef de l’Etat, premier ministre, ministre, maire de Paris, Jacques Chirac, qui est mort jeudi 26 septembre, à l’âge de 86 ans, aura occupé les plus hautes fonctions de la République au cours d’une carrière politique d’une durée exceptionnelle, plus de quarante ans.

Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 dans le 5e arrondissement de Paris, de parents corréziens. Enfant unique après le décès de sa sœur, le jeune Chirac fait d’abord ses études en Corrèze, puis à Paris, notamment au lycée Louis-le-Grand où il obtient son baccalauréat en 1950. Il y fait sa première année de classe préparatoire et intègre Sciences Po Paris en septembre 1951. Il milite alors dans la mouvance du Parti communiste et vend le quotidien L’Humanité. Il a signé en 1950 l’appel de Stockholm, d’inspiration communiste, contre l’armement nucléaire.

Auditeur libre à l’université d’Harvard en 1952, il prend une année sabbatique aux Etats-Unis et s’y fiance avec une jeune fille de Caroline du Sud, dont il doit se séparer en raison des pressions exercées par les parents de la jeune Américaine. De retour en France, en octobre 1953, il se fiance avec Bernadette Chodron de Courcel, qu’il a rencontrée sur les bancs de Sciences Po. Il l’épouse en mars 1956 contre l’avis de ses beaux-parents, qui estiment qu’il vient d’un milieu social très inférieur. Ils auront deux filles : Laurence (1958-2016), qui souffre d’une anorexie mentale, un drame pour la famille, et Claude, née en 1962.

A l’automne 1954, il est reçu à l’Ecole nationale d’administration (ENA). Ses études sont interrompues de 1956 à 1957 par le service militaire. Il se porte volontaire pour partir en Algérie. Il y est blessé, et est promu lieutenant en décembre 1957. Partisan dans un premier temps de l’Algérie française, il ne se ralliera au gaullisme qu’en 1958. Au retour de ses années sous les drapeaux, il achève ses études à l’ENA en 1959, dont il sort « dans la botte ». Il choisit de rejoindre la Cour des comptes.

Après quelques années à la Cour, il s’engage en politique. Dès décembre 1962, il intègre le cabinet du premier ministre, Georges Pompidou, comme chargé de mission jusqu’en février 1967. Parallèlement, il part sur le terrain, et la Corrèze devient sa terre d’élection : en 1965, il est élu conseiller municipal de Sainte-Féréole. Puis, aux législatives de 1967 il arrache la circonscription d’Ussel. Le 8 mai 1967, il entre dans le gouvernement de Georges Pompidou, qui le surnomme «le bulldozer » en raison de son activisme. Il est nommé secrétaire d’Etat à l’emploi auprès du ministre des affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney. Pendant les événements de Mai-68, il jouera un rôle important dans les négociations qui déboucheront sur la signature des accords de Grenelle, qui mettent fin au mouvement de grève générale.

Après Mai-68, il devient secrétaire d’Etat à l’économie et aux finances. Il poursuit parallèlement son implantation locale et est élu président du conseil général de Corrèze, poste qu’il occupera jusqu’en 1979. Sa femme, Bernadette, est élue conseillère municipale de Sarran, où le couple a acheté le château de Bity.

Son mentor, Georges Pompidou, est élu en 1969 président de la République. Le 7 janvier 1971, Jacques Chirac devient ministre délégué auprès du premier ministre chargé des relations avec le Parlement. En juillet 1972, il est nommé ministre de l’agriculture, poste où il construira sa proximité avec le monde rural. Le 27 février 1974, il devient ministre de l’intérieur. Quelques mois plus tard, en avril, Georges Pompidou meurt. Très attaché au président, M. Chirac lui rendra d’ailleurs un vibrant hommage lors de la commémoration du 30e anniversaire de sa mort.

Lors de l’élection présidentielle de 1974, il se rallie à Valéry Giscard d’Estaing contre l’ancien premier ministre de Pompidou, Jacques Chaban-Delmas. Son soutien sera décisif dans la victoire de VGE. Une fois élu, le jeune président le nomme à Matignon. Parallèlement, Jacques Chirac prend progressivement le contrôle du parti gaulliste, l’Union pour la défense de la République (UDR). Mais certaines des réformes promises par VGE que Chirac met en œuvre (loi sur l’avortement, entre autres) contrarient l’électorat gaulliste et les caciques du parti, qui le contraignent en juin 1975 à démissionner de la tête de l’UDR.

Face à la situation économique, qui se dégrade après le choc pétrolier de 1973, les relations se tendent avec VGE. Après avoir choisi la rigueur, qui jugule l’inflation, mais fait chuter l’investissement et exploser le chômage, le gouvernement Chirac lance, en septembre 1975, un plan de relance de 30,5 milliards de francs qui conduit à la sortie du franc du serpent monétaire européen.

Les relations se durcissent davantage encore avec VGE, et, jugeant qu’il ne « dispose pas des moyens [qu’il] estime nécessaires pour assumer efficacement les fonctions de premier ministre », il remet sa démission le 26 juillet 1976. Il est remplacé par Raymond Barre. Parallèlement, il est élu député et entre à l’Assemblée nationale en novembre 1976. Au pas de charge, il crée le Rassemblement pour la République (RPR), parti qui lui est entièrement dévolu, dont il devient le président le 5 décembre 1976. Le 25 mars 1977, il devient le premier maire de Paris élu au suffrage universel. L’Hôtel de ville sera pour lui un puissant tremplin électoral.

Fort de sa popularité dans la capitale, Jacques Chirac mène une campagne tambour battant pour les législatives de 1978, où le RPR finit en tête. Il est en opposition quasi permanente avec la politique gouvernementale, et ses relations avec VGE deviennent exécrables. Le 26 novembre 1978, transporté à l’hôpital Cochin à la suite d’un accident de voiture, il lance « l’appel de Cochin », dans lequel il critique violemment l’UDF, le parti du président, et VGE lui-même. En 1981, après avoir longtemps hésité, il annonce le 3 février sa candidature à l’élection présidentielle. Il finit troisième au premier tour et soutient du bout des lèvres VGE face au candidat de la gauche, François Mitterrand, qui est élu le 10 mai 1981.

Après sa défaite, Jacques Chirac oriente le RPR vers le libéralisme économique tout en affirmant sur les questions de sécurité le rôle d’autorité de l’Etat. Le parti est rajeuni, avec l’entrée d’Alain Juppé, de Jacques Toubon ou de Philippe Séguin, tous élus maires aux municipales de 1983. Il obtient lui-même un grand succès à Paris, en remportant la totalité des arrondissements, et renforce son assise de chef de l’opposition.

Aux élections européennes de 1984, il se rapproche de l’UDF. Il signe avec ce parti un accord de gouvernement. Sa popularité est en hausse, et lors des législatives de 1986 l’union RPR-UDF obtient la majorité absolue. Jacques Chirac est nommé premier ministre du président Mitterrand. C’est la cohabitation, une première sous la Ve République. Au pouvoir, il mène une politique libérale, avec de nombreuses privatisations. Cette politique est un succès : l’inflation diminue, la croissance double ; en revanche, la baisse du chômage est faible.

Mais la cohabitation est difficile avec François Mitterrand, qui défend son domaine réservé (diplomatie, défense). Le président engage d’entrée l’épreuve de force en refusant de signer les ordonnances que Jacques Chirac se proposait d’utiliser. Son second passage à Matignon sera marqué par un divorce avec la jeunesse à la suite de la mort d’un étudiant, Malik Oussekine, tué le 6 décembre 1986 par la police lors d’une manifestation organisée contre un projet du ministre de l’éducation, Alain Devaquet.

En 1988, il se présente à la présidentielle, où le Front national, dirigé par Jean-Marie Le Pen, fait une percée. Le 8 mai 1988, Jacques Chirac est battu par François Mitterrand. Il obtient une compensation à Paris, où il est réélu maire. Son parti connaît cependant des dissensions internes, et il est critiqué. Mais le courant favorable à Jacques Chirac, mené par Alain Juppé, finit par l’emporter, et le maire de Paris est réélu en 1990 président du RPR. Aux législatives de 1993, il remporte un large succès, et le RPR devient la première force politique du pays. Edouard Balladur devient premier ministre, étant entendu entre les deux hommes que Jacques Chirac sera candidat à la présidentielle de 1995. Mais Edouard Balladur, croyant en ses chances, décide de se présenter. Jacques Chirac réussit sa campagne en dénonçant la fracture sociale et devance son concurrent néogaulliste au premier tour de l’élection.

Il est élu président de la République en mai 1995 face au candidat socialiste, Lionel Jospin. Son premier ministre est Alain Juppé, fidèle entre les fidèles. Jacques Chirac met fin aux essais nucléaires avec une dernière campagne en juillet 1995 ; il décide de se rapprocher de l’OTAN et contribue à la fin de la guerre en Bosnie-Herzégovine avec les accords de Dayton, signés en décembre 1995 à l’Elysée. Mais le gouvernement Juppé devient très impopulaire en raison de l’opposition massive à la réforme des retraites du secteur public, projet qui doit être abandonné à l’hiver. De plus en plus contesté, Jacques Chirac décide de dissoudre l’Assemblée nationale en 1997. C’est un échec cuisant. La gauche menée par Lionel Jospin l’emporte, et ce dernier devient premier ministre. C’est une nouvelle cohabitation, qui durera cinq ans. C’est à cette époque qu’éclatent les affaires politico-financières du RPR et de la Mairie de Paris.

Malgré de nouvelles dissensions internes au RPR, qui contestent son autorité – de la part de Philippe Séguin, Nicolas Sarkozy ou Michèle Alliot-Marie, trois dirigeants autonomes par rapport à l’Elysée –, Jacques Chirac décide de se présenter à la présidentielle de 2002. Il favorise la fusion de l’UDF et du RPR : l’Union en mouvement (UEM) naît en avril 2001. Il mène une campagne axée sur la baisse des impôts et la lutte contre l’insécurité. Lionel Jospin est éliminé du premier tour le 21 avril 2002, et Jacques Chirac fait face à Jean-Marie Le Pen. La gauche appelle à faire barrage au FN. Jacques Chirac est largement réélu avec 82,21 % des suffrages le 5 mai 2002.

Il prend comme premier ministre Jean-Pierre Raffarin, membre de Démocratie libérale. L’Union pour la majorité présidentielle (UMP) est créée et remporte largement les législatives. Il réforme les 35 heures, les retraites et la Sécurité sociale. Au plan extérieur, il soutient l’intervention des Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, mais refuse de participer à l’intervention américaine en Irak en 2003. Jacques Chirac décide d’organiser un référendum sur le projet de Constitution européenne. Mais le « non » l’emporte le 29 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin est remplacé par Dominique de Villepin, et Nicolas Sarkozy passe des finances à l’intérieur. A la suite de la mort de deux jeunes garçons à Clichy-sous-Bois en octobre 2005, la situation se dégrade dans les banlieues et l’état d’urgence est proclamé le 8 novembre.

Jacques Chirac, affaibli par un accident vasculaire cérébral survenu le 2 septembre 2005, est politiquement fragilisé. A la contestation du contrat première embauche (CPE) par les lycéens et les étudiants, soutenus par les syndicats de salariés, s’ajoute le scandale de l’affaire Clearstream 2 qui touche M. de Villepin. Le 11 mars 2007, Jacques Chirac annonce qu’il ne sera pas candidat à un troisième mandat.

Après son départ, malgré un bilan économique et social mitigé, Jacques Chirac devient la personnalité politique préférée des Français. Mais les affaires le rattrapent. En 2009, il est mis en examen dans le second volet des emplois fictifs de la mairie de Paris. Diminué par son attaque cérébrale, ses avocats indiquent, en septembre 2011, qu’il n’est pas en capacité d’assister à son procès. Le 15 décembre, il est condamné par la justice. C’est une première dans l’histoire de la République.

Malgré cette condamnation, qui ternit l’image du président, la carrière politique de Jacques Chirac, d’une durée de plus de quarante ans, restera comme l’une des plus exceptionnelles de la Ve République. Après son départ de l’Elysée, Jacques Chirac se consacre à la fondation qui porte son nom, lancée en juin 2008 au musée du quai Branly.

Commentaires (2)

le nègre est un être primitif et stupide, aisément circonvenu par des choses aussi élémentaires que de la danse à connotation sexuelle, des babioles brillantes ou la promesse d’une copulation avec des femelles.

le cerveau du nègre est régi par les mêmes besoins archaïques que ceux qui convainquaient leurs ancêtres de vendre de la négraille aux commerçants juifs de jadis, lors du commerce triangulaire.

je l’ai déjà dit : traiter le moindre de ces nègres en égal, outre que c’est là une absurdité en soi, revient à l’inviter au génocide. le nègre doit être fermement tenu en laisse. on ne doit s’adresser à lui que comme à un enfant de 5 ans d’âge mental. c’est une règle absolue.

manipuler le nègre en échange d’un peu de verroterie est toujours d’actualité, restera toujours d’actualité.

Le 19 juin 1991, au cours d'un dîner-débat du RPR, Jacques Chirac prononce le discours qui contient l'expression le « bruit et l'odeur ». Voici un extrait5, portant sur l'immigration :

« Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant la guerre, mais ce n'est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des Noirs […] Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte-d'or où je me promenais avec Alain Juppé il y a trois ou quatre jours, qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassée, une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler ! [applaudissements nourris] Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur [rires nourris], eh bien le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre, si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial, et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir s'il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôt ! [...] Il faut que ceux qui nous gouvernent prennent conscience qu'il y a un problème de l'immigration, et que si l'on ne le traite pas et, les socialistes étant ce qu'ils sont, ils ne le traiteront que sous la pression de l'opinion publique, les choses empireront au profit de ceux qui sont les plus extrémistes6,7. […] [Au sujet des épiciers de proximité] La plupart de ces gens-là sont des gens qui travaillent, des braves gens ; on est bien content de les avoir. Si on n'avait pas l'épicier kabyle au coin de la rue, ouvert de 7 heures du matin à minuit, combien de fois on n'aurait rien à bouffer le soir8 ? »

Participer à la Discussion