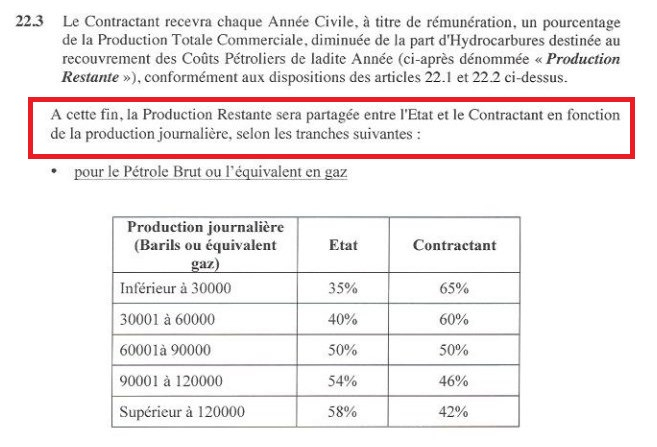

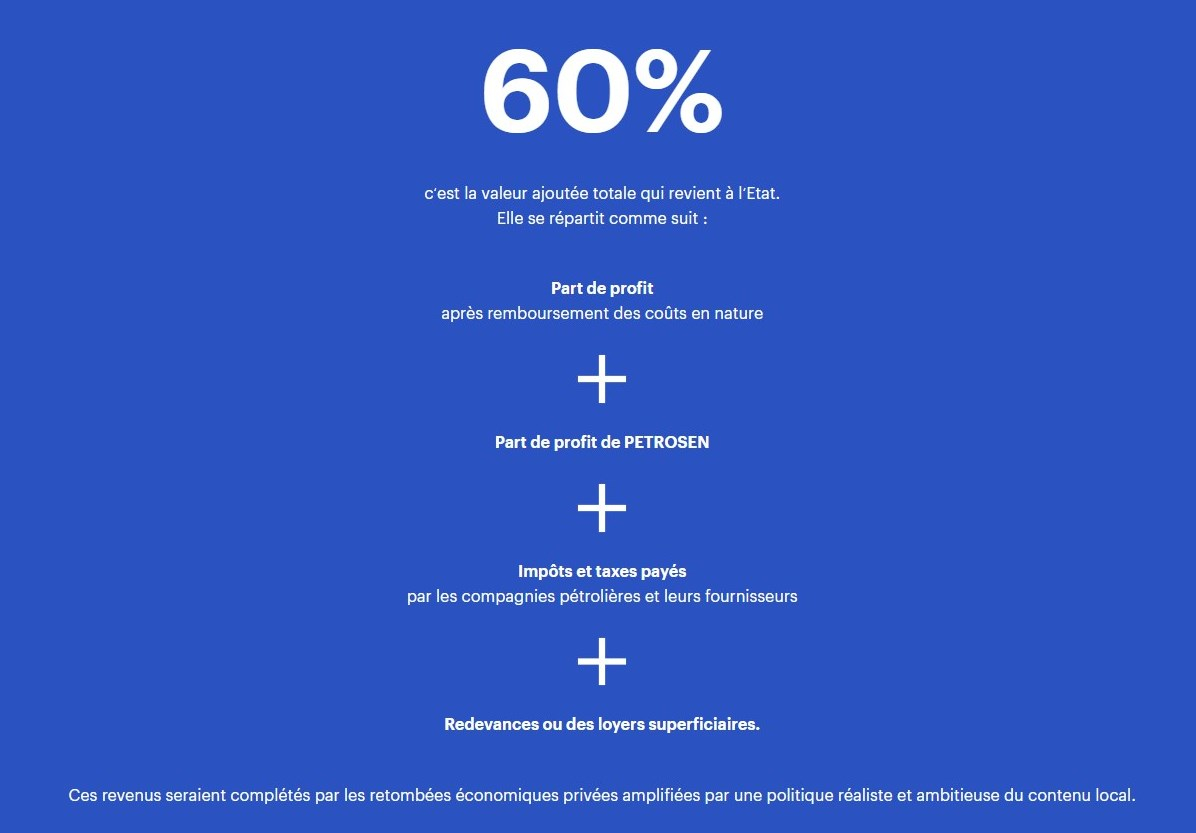

![]() Dans le cas du bloc de Sangomar, par exemple, le contrat rendu public stipule que la part de l'Etat oscille entre 15% (si la production est inférieure à 50.000 barils/jour) et 40% (si la production atteint 200.000 barils/jour). Dans celui du bloc de Rufisque, conclu avec le Français Total, ce pourcentage fluctue entre 26% (production inférieure à 50.000 barils/jour) et 50% (production supérieure à 200.000 barils/jour). Enfin, dans les contrats signés avec l'opérateur Oranto Petroleum pour le bloc de Saint-Louis Offshore Shallow, ou encore Petro-Tim Limited pour le bloc de Cayar, la part de l'Etat varie cette fois entre 35% tant que la production ne dépasse pas 30.000 barils/jour et 58% si elle grimpe à 120.000 barils/jour."La participation de Petrosen n’est qu’un des éléments constituant la part totale de l’État dans les projets pétroliers et gaziers" auquel il faut donc ajouter la participation directe de l'Etat, ainsi que les impôts, taxes, redevances et loyers superficiaires versés par les compagnies pétrolières et leurs fournisseurs, résume la présidence sénégalaise dans un document explicatif. En additionnant tous ces éléments, les autorités estiment que la part qui revient in fine au Sénégal est de l'ordre de 60%.

Dans le cas du bloc de Sangomar, par exemple, le contrat rendu public stipule que la part de l'Etat oscille entre 15% (si la production est inférieure à 50.000 barils/jour) et 40% (si la production atteint 200.000 barils/jour). Dans celui du bloc de Rufisque, conclu avec le Français Total, ce pourcentage fluctue entre 26% (production inférieure à 50.000 barils/jour) et 50% (production supérieure à 200.000 barils/jour). Enfin, dans les contrats signés avec l'opérateur Oranto Petroleum pour le bloc de Saint-Louis Offshore Shallow, ou encore Petro-Tim Limited pour le bloc de Cayar, la part de l'Etat varie cette fois entre 35% tant que la production ne dépasse pas 30.000 barils/jour et 58% si elle grimpe à 120.000 barils/jour."La participation de Petrosen n’est qu’un des éléments constituant la part totale de l’État dans les projets pétroliers et gaziers" auquel il faut donc ajouter la participation directe de l'Etat, ainsi que les impôts, taxes, redevances et loyers superficiaires versés par les compagnies pétrolières et leurs fournisseurs, résume la présidence sénégalaise dans un document explicatif. En additionnant tous ces éléments, les autorités estiment que la part qui revient in fine au Sénégal est de l'ordre de 60%.![]() Un chiffre jugé "tout à fait plausible" par Benjamin Augé, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri), qui relève que "la clé de répartition entre l'Etat et les opérateurs pétroliers est généralement à l'avantage des Etats, très rarement l'inverse" et que "plus grandes sont les découvertes, plus l'Etat se retrouve en position de force pour négocier un pourcentage élevé des profits" tirés de la production et de la vente d'hydrocarbures. On est donc très loin des 10% de profits qui suscitent l'inquiétude de nombreux Sénégalais.

Un chiffre jugé "tout à fait plausible" par Benjamin Augé, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri), qui relève que "la clé de répartition entre l'Etat et les opérateurs pétroliers est généralement à l'avantage des Etats, très rarement l'inverse" et que "plus grandes sont les découvertes, plus l'Etat se retrouve en position de force pour négocier un pourcentage élevé des profits" tirés de la production et de la vente d'hydrocarbures. On est donc très loin des 10% de profits qui suscitent l'inquiétude de nombreux Sénégalais.Scepticisme et inquiétudes à long termeD'autres réserves ont été émises sur l'avenir de l'industrie pétrolière, qui représente selon les plus sceptiques une "fausse promesse" de développement à long terme. “L’Etat garantit peut-être 50% de parts ou plus, mais ça peut être 50% de rien”, estime ainsi le journaliste Adama Gaye, attirant l’attention sur "le déclin" des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et les incertitudes économiques et géopolitiques actuelles. Ces questions ont d'ailleurs été au coeur des débats durant la COP27 sur le climat organisée au mois de novembre en Egypte, où experts et militants ont plaidé pour l'arrêt des projets d'exploitation d'hydrocarbures à travers le monde.Comme d'autres dirigeants sur le continent, le chef de l'Etat sénégalais et président de l'Union africaine Macky Sall n'entend cependant pas renoncer à cette manne potentielle alors que les pays riches sont les premiers responsables du réchauffement climatique. Dénonçant une "injustice", il déploie une diplomatie active pour justifier le début de l'exploitation pétrolière à partir de 2023."Nous sommes pour une transition verte juste et équitable en lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement", a martelé à la tribune de la COP27 Macky Sall, qui est aussi ingénieur géologue de formation et a dirigé par le passé la société Petrosen (2000-2001).Face aux interrogations sur la volatilité des cours et les fluctuations de la demande, alimentées par la guerre en Ukraine ou la crise sanitaire, les experts estiment en tous cas que le marché des énergies fossiles a encore de beaux jours devant lui.Pour le représentant du FMI au Sénégal, Mesmin Koulet-Vickota, même si la demande internationale pour les énergies fossiles devrait diminuer à long terme, "cela peut arriver dans très longtemps". "A plus court terme, on observe plutôt le phénomène inverse", explique-t-il à l'AFP, étant donné que le gaz notamment, devient une denrée rare plus convoitée que jamais par les puissances occidentales. "La demande mondiale ne baisse pas du tout, bien au contraire", renchérit le chercheur Benjamin Augé. "A environ 100 millions de baril par jour, la demande en pétrole se situe actuellement au même niveau qu'en 2019, avant la crise du Covid-19.

"Ce n’est pas seulement l’avis de Sonko. Bon nombre de Sénégalais pensent, à tort, que le Sénégal ne percevra presque rien de l’exploitation de son pétrole et de son gaz, à l’inverse des compagnies étrangères. C'est un débat utile mais trop souvent mené par des personnes peu outillées", estime Idrissa Bodian, ingénieur pétrolier et directeur général de l’Institut africain de l’Energie (IAE) basé à Dakar. Ce débat sur le partage des richesses minières n'est pas nouveau. Il ressurgit fréquemment depuis la découverte de vastes gisements pétroliers en 2014 puis gaziers en 2017, qui ont attiré les convoitises de grandes compagnies internationales comme le géant britannique British Petroleum (BP) et le Français TotalEnergies.Les réserves des blocs de Rufisque et de Sangomar, dans l'ouest du pays, sont évaluées par exemple à plus d’un milliard de barils de pétrole, selon une note de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal (Itie). Le gisement de gaz naturel Grand tortue/Ahmeyim (GTA), situé à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, est tout aussi prometteur - avec des réserves estimées à 900 milliards de mètres cubes - et son exploitation a nécessité la construction de la "plus profonde infrastructure sous-marine d'Afrique", selon la compagnie British Petroleum qui porte le projet. Si ces ressources pétrolières et gazières ne représentent respectivement que 0,07 % et 0,5 % des réserves mondiales, "elles sont assez importantes à l’échelle de notre pays pour changer radicalement son économie, son tissu industriel et donc ses perspectives d’avenir", précisait récemment à l’AFP la ministre du Pétrole Sophie Gladima.Jusque-là, le pays "dépend totalement des importations pour satisfaire ses besoins en produits pétroliers. En 2017, la facture pétrolière du pays est estimée à 856 milliards de francs CFA (environ 1,3 milliard d'euros) soit 60% des revenus d’exportation et 10% du PIB", soulignepar ailleurs l'Itie. Dans un rapport publié fin septembre 2022, la Banque mondiale avait estimé que l’entrée en production de plusieurs gisements d’hydrocarbures devrait porter la croissance de l'économie sénégalaise de 4,8 % en 2022 à une moyenne annuelle de 9,2% en 2023 et 2024. Dans ce contexte, la dernière saillie d'Ousmane Sonko - qui n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien - a suscité de vives réactions de la part du gouvernement sénégalais. "Le fake est le moteur de la vie politique et sociale de Sonko", a notamment dénoncé le 16 octobre le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana dans un tweet visant l'opposant de 48 ans, coutumier des polémiques. Sous le coup d'accusations de viols, ce dernier accuse en retour le pouvoir de chercher par tous les moyens à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024.

"Ce n’est pas seulement l’avis de Sonko. Bon nombre de Sénégalais pensent, à tort, que le Sénégal ne percevra presque rien de l’exploitation de son pétrole et de son gaz, à l’inverse des compagnies étrangères. C'est un débat utile mais trop souvent mené par des personnes peu outillées", estime Idrissa Bodian, ingénieur pétrolier et directeur général de l’Institut africain de l’Energie (IAE) basé à Dakar. Ce débat sur le partage des richesses minières n'est pas nouveau. Il ressurgit fréquemment depuis la découverte de vastes gisements pétroliers en 2014 puis gaziers en 2017, qui ont attiré les convoitises de grandes compagnies internationales comme le géant britannique British Petroleum (BP) et le Français TotalEnergies.Les réserves des blocs de Rufisque et de Sangomar, dans l'ouest du pays, sont évaluées par exemple à plus d’un milliard de barils de pétrole, selon une note de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal (Itie). Le gisement de gaz naturel Grand tortue/Ahmeyim (GTA), situé à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, est tout aussi prometteur - avec des réserves estimées à 900 milliards de mètres cubes - et son exploitation a nécessité la construction de la "plus profonde infrastructure sous-marine d'Afrique", selon la compagnie British Petroleum qui porte le projet. Si ces ressources pétrolières et gazières ne représentent respectivement que 0,07 % et 0,5 % des réserves mondiales, "elles sont assez importantes à l’échelle de notre pays pour changer radicalement son économie, son tissu industriel et donc ses perspectives d’avenir", précisait récemment à l’AFP la ministre du Pétrole Sophie Gladima.Jusque-là, le pays "dépend totalement des importations pour satisfaire ses besoins en produits pétroliers. En 2017, la facture pétrolière du pays est estimée à 856 milliards de francs CFA (environ 1,3 milliard d'euros) soit 60% des revenus d’exportation et 10% du PIB", soulignepar ailleurs l'Itie. Dans un rapport publié fin septembre 2022, la Banque mondiale avait estimé que l’entrée en production de plusieurs gisements d’hydrocarbures devrait porter la croissance de l'économie sénégalaise de 4,8 % en 2022 à une moyenne annuelle de 9,2% en 2023 et 2024. Dans ce contexte, la dernière saillie d'Ousmane Sonko - qui n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien - a suscité de vives réactions de la part du gouvernement sénégalais. "Le fake est le moteur de la vie politique et sociale de Sonko", a notamment dénoncé le 16 octobre le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana dans un tweet visant l'opposant de 48 ans, coutumier des polémiques. Sous le coup d'accusations de viols, ce dernier accuse en retour le pouvoir de chercher par tous les moyens à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Dans le cas du bloc de Sangomar, par exemple, le contrat rendu public stipule que la part de l'Etat oscille entre 15% (si la production est inférieure à 50.000 barils/jour) et 40% (si la production atteint 200.000 barils/jour). Dans celui du bloc de Rufisque, conclu avec le Français Total, ce pourcentage fluctue entre 26% (production inférieure à 50.000 barils/jour) et 50% (production supérieure à 200.000 barils/jour). Enfin, dans les contrats signés avec l'opérateur Oranto Petroleum pour le bloc de Saint-Louis Offshore Shallow, ou encore Petro-Tim Limited pour le bloc de Cayar, la part de l'Etat varie cette fois entre 35% tant que la production ne dépasse pas 30.000 barils/jour et 58% si elle grimpe à 120.000 barils/jour."La participation de Petrosen n’est qu’un des éléments constituant la part totale de l’État dans les projets pétroliers et gaziers" auquel il faut donc ajouter la participation directe de l'Etat, ainsi que les impôts, taxes, redevances et loyers superficiaires versés par les compagnies pétrolières et leurs fournisseurs, résume la présidence sénégalaise dans un document explicatif. En additionnant tous ces éléments, les autorités estiment que la part qui revient in fine au Sénégal est de l'ordre de 60%.

Dans le cas du bloc de Sangomar, par exemple, le contrat rendu public stipule que la part de l'Etat oscille entre 15% (si la production est inférieure à 50.000 barils/jour) et 40% (si la production atteint 200.000 barils/jour). Dans celui du bloc de Rufisque, conclu avec le Français Total, ce pourcentage fluctue entre 26% (production inférieure à 50.000 barils/jour) et 50% (production supérieure à 200.000 barils/jour). Enfin, dans les contrats signés avec l'opérateur Oranto Petroleum pour le bloc de Saint-Louis Offshore Shallow, ou encore Petro-Tim Limited pour le bloc de Cayar, la part de l'Etat varie cette fois entre 35% tant que la production ne dépasse pas 30.000 barils/jour et 58% si elle grimpe à 120.000 barils/jour."La participation de Petrosen n’est qu’un des éléments constituant la part totale de l’État dans les projets pétroliers et gaziers" auquel il faut donc ajouter la participation directe de l'Etat, ainsi que les impôts, taxes, redevances et loyers superficiaires versés par les compagnies pétrolières et leurs fournisseurs, résume la présidence sénégalaise dans un document explicatif. En additionnant tous ces éléments, les autorités estiment que la part qui revient in fine au Sénégal est de l'ordre de 60%. Un chiffre jugé "tout à fait plausible" par Benjamin Augé, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri), qui relève que "la clé de répartition entre l'Etat et les opérateurs pétroliers est généralement à l'avantage des Etats, très rarement l'inverse" et que "plus grandes sont les découvertes, plus l'Etat se retrouve en position de force pour négocier un pourcentage élevé des profits" tirés de la production et de la vente d'hydrocarbures. On est donc très loin des 10% de profits qui suscitent l'inquiétude de nombreux Sénégalais.

Un chiffre jugé "tout à fait plausible" par Benjamin Augé, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri), qui relève que "la clé de répartition entre l'Etat et les opérateurs pétroliers est généralement à l'avantage des Etats, très rarement l'inverse" et que "plus grandes sont les découvertes, plus l'Etat se retrouve en position de force pour négocier un pourcentage élevé des profits" tirés de la production et de la vente d'hydrocarbures. On est donc très loin des 10% de profits qui suscitent l'inquiétude de nombreux Sénégalais.

Commentaires (0)

Participer à la Discussion